- 首页

- >

- 正文

草根启示录:“苏超”如何激活校园足球DNA?

当职业足球陷入寒冬 “村超”“苏超” 为何能火遍全国? 草根联赛用纯粹快乐 诠释足球真谛 给校园足球何种启迪? 以球育人 绿茵场上的“野性” 如何塑造孩子健全人格? “育见新闻”专访 原教育部校园足球专家委员会委员 原中国足协战略发展委员会副主任 资深足球节目评论员 张路

一、足球人口激增: 从5000到20万的跨越

育见新闻:三年前,您做客《育见》节目时曾提及我国足球人口相关话题,当时披露的数据给观众留下了深刻印象,其数量之少令人惊讶。经过三年群众体育推广与校园足球发展,您如何评价当前我国足球事业的整体发展状况?

张路:确实如此,但近几年形势在不断好转。2015年国务院颁布《中国足球改革发展总体方案》,明确提出要立足长远、夯实基础,重点推进校园足球与青训体系建设。自教育部主管校园足球工作以来,相关领域取得显著进展。据初步估算,我国足球人口已从2000-2015年间的5000人规模,增长至目前20万人以上——尽管尚未进行精确统计,但这一数据区间具有参考价值。随着参与足球运动的青少年数量增加,整体足球氛围显著提升,高水平运动员储备持续扩大,足球产业的市场前景也日趋广阔。

二、“苏超”出圈密码: 群众足球的本质回归

这个夏天,“苏超”火了。这项最初定位为“草根”的赛事,却迅速以“全民玩梗+地域文化碰撞”引爆全网。国家统计局江苏调查总队数据显示,95.2%的江苏居民知晓该赛事,非传统球迷占比近八成。江苏经济“半年报”显示,“苏超”前六轮比赛江苏线下监测的五个场景合计实现服务营收近380亿元。8月17日,“苏超”在其百日之夜再次迎来观赛高峰,在南京主场对阵盐城的比赛中,现场观众数量达60633人,刷新了中国业余足球赛事上座纪录。

这个夏天,“苏超”火了。这项最初定位为“草根”的赛事,却迅速以“全民玩梗+地域文化碰撞”引爆全网。国家统计局江苏调查总队数据显示,95.2%的江苏居民知晓该赛事,非传统球迷占比近八成。江苏经济“半年报”显示,“苏超”前六轮比赛江苏线下监测的五个场景合计实现服务营收近380亿元。8月17日,“苏超”在其百日之夜再次迎来观赛高峰,在南京主场对阵盐城的比赛中,现场观众数量达60633人,刷新了中国业余足球赛事上座纪录。

育见新闻:苏超联赛自2018年创办以来,为何到2025年突然引发广泛关注?您如何看待这一现象?

张路:我认为关键因素在于国家队近年成绩持续低迷。我曾多次强调,短期内难以实现质的提升,如今公众已逐渐形成共识。但民众对足球的热爱与参与需求并未减弱,当高水平竞技无法带来精神满足时,大众自然将目光转向基层足球,从群众性活动中寻找乐趣——这或许是苏超爆红的核心原因。

育见新闻:这是否可视为一种情感补偿与关注转移?

张路:确实如此。

育见新闻:苏超的火爆也暴露出一个矛盾现象:作为群众足球典范的苏超联赛蓬勃发展,但江苏职业足球却面临困境——江苏苏宁夺冠后解散,南通支云降级,其他球队常年徘徊中甲。这种"业余繁荣与职业式微"的割裂感,您如何解读?

张路:职业足球与群众足球本质上是两个独立体系。职业足球追求竞技巅峰与高端市场开发,而群众足球的核心价值在于广泛参与和市场基础培育。国际足联对足球运动的定位是:通过团结、教育、文化传承与人道主义精神,特别是青少年足球推广,实现社会功能最大化。中国足协章程同样明确"增强体质、丰富文化生活、提升精神文明"的宗旨,这与国际理念高度契合。 但长期以来,我们的发展路径偏离了这一本质。苏超的崛起恰恰标志着回归足球运动的根本属性——它不依赖职业联赛的高精尖模式,而是通过自发参与推动地方经济发展、促进文旅融合、构建社区文化。这种实践既符合国际足联的社会功能定位,也与中国足协章程的宗旨形成呼应,标志着中国足球开始真正践行其社会使命。

三、校园足球抢了青训“饭碗”? 不存在的

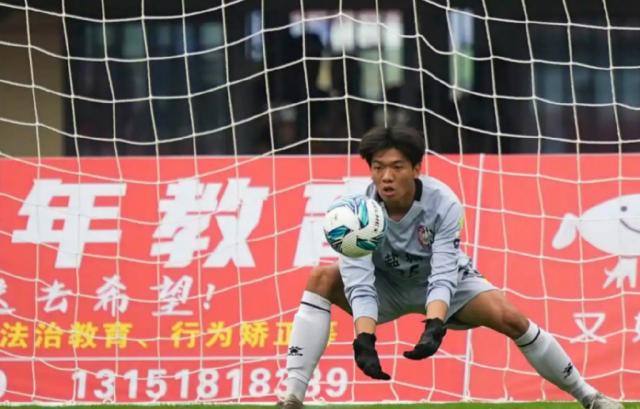

值得关注的是,在2025年“苏超”的赛场上,516名参赛球员中来自教育系统的师生共有275人(其中学生217名、教职工58名),占比53.3%。盐城队门将严子航在比赛中屡次扑救成功,苏州队队员寇程创造了开赛以来最快进球纪录,这些来自校园的力量让我们看到了体教融合的坚实突破,也让校园足球的发展再次引发热议。

值得关注的是,在2025年“苏超”的赛场上,516名参赛球员中来自教育系统的师生共有275人(其中学生217名、教职工58名),占比53.3%。盐城队门将严子航在比赛中屡次扑救成功,苏州队队员寇程创造了开赛以来最快进球纪录,这些来自校园的力量让我们看到了体教融合的坚实突破,也让校园足球的发展再次引发热议。

严子航,17岁,就读于东台三仓中学,2025年江苏省城市足球联赛盐城队守门员,比赛中屡次扑救建功

寇程,17岁,就读于吴县中学,2025年江苏省城市足球联赛苏州队队员,在联赛第五轮对战扬州队的比赛中,寇程于1分17秒打进一球,创造了“苏超”开赛以来最快进球纪录

育见新闻:当前苏超联赛中校园球员占比超五成,部分观点认为这体现了体教融合的突破,但也有反对声音指出,这是用校园足球的规模优势掩盖了专业青训体系的缺失。您如何看待这一争议?

张路:需要明确一个逻辑关系:校园足球的规模化发展应当是青训体系的基础支撑,而非对立矛盾。当前部分青训从业者存在认知误区,认为校园足球会挤压青训空间,实则恰恰相反——只有校园足球的普及面扩大,才能为青训提供更广阔的人才选拔池,同时通过参与群体的增加提升项目经济价值。二者是递进关系而非替代关系,校园足球的进步将直接推动青训质量的提升。我们需要重新审视青训与校园足球的定位关系。

育见新闻:您长期深耕青训与校园足球领域,江苏近期推出的"学训一体、市队校办"模式引发关注。与传统足校如恒大、鲁能模式相比,这两种体系的本质区别是什么?

张路:关键在于功能定位的差异。校园足球的核心使命是普及推广:首先扩大参与基数,其次传授基础技能,再者培养运动兴趣,最终为青训体系输送天赋选手。在体教融合框架下,足球已成为全面素质教育的重要组成部分,与德育、智育具有同等价值。 而专业足校则聚焦竞技提升,属于精英培养阶段。二者构成金字塔式结构,校园足球夯实塔基,青训体系锻造塔尖,这种分层设计更符合足球运动的发展规律。

四、育人真谛: 足球场上的素质教育课

拒绝唯成绩论,苏超用最朴素的快乐诠释足球真谛:没有天价外援,不要专业球场,村村有球队,镇镇有联赛——这才是足球应有的社会担当。张路强调:99%的孩子成不了职业球员,育人功能才是校园足球存在的根本意义。当足球回归教育本源,体教融合自然水到渠成。

育见新闻:您提到的育人功能具体该如何理解?我们应当从哪些维度来把握?

张路:足球的育人价值体现在对人的全面塑造上。比如团队精神,所有集体项目都强调这点,但足球的特殊性在于它需要20多人(含替补)与对手20人共同构建的复杂社交场域。这种大团队属性让球员天然具备更强的社会适应力——我当年在体工队时就发现,各省市运动队的队长几乎都出自足球项目,因为他们更擅长在多元群体中建立共识。这种能力延伸到社会领域,往往能培养出具有宏观视野的领导者,他们既能处理大框架下的复杂关系,也能在细分领域中协调矛盾。 育见新闻 ,赞6 更深层来看,足球是培养适度攻击性的天然课堂。现代社会的成功者既需要敢于突破的勇气,又必须保持行为边界。这种矛盾特质在足球运动中得到完美融合:球员既要勇猛拼抢,又要精准控制动作尺度避免犯规。这种"斗争而不逾矩"的智慧,没有教科书能传授,却能在每周的足球训练中自然习得。 再看规则意识的培养,足球场上的裁判制度本身就是微型社会法治的缩影。从青少年时期就养成服从裁判、尊重规则的习惯,这种法治观念会内化为终身的行为准则。 更值得关注的是足球的挫折教育属性——成年职业比赛每队平均100次进攻中,只有个位数能转化为进球,这意味着球员要在持续失败中保持斗志。这种在反复挫败中重燃斗志的经历,恰恰是当代青少年最缺乏的逆境训练。

育见新闻:所以您强调不能把足球功能窄化为竞技成绩?

张路:必须跳出功利思维。如果只关注职业通道,那99.99%的参与者都会因看不到"出路"而放弃。事实上,足球真正的价值在于其素质教育功能:通过运动培养社交能力、规则意识、抗挫力和适度攻击性。这些不可替代的育人价值,才是足球运动应该回归的本质。

五、未来之约: 中国足球的时间密码

当中国职业足球深陷低谷,业余足球却以最炽热的姿态点燃全民热情。与此同时,校园足球正通过体教融合,为未来培育新星。职业赛场阴云未散,但业余联赛的狂欢与校园绿茵的蓬勃,正为中国足球照亮重生之路。

育见新闻:当前中国足球正处于低谷期,公众普遍关心:我们何时能看到曙光?未来的发展方向究竟在哪里?

张路:我在此前节目中做过推演:2030年世界杯出线存在运气成分,暂无充分把握;但2034年出线可能性较大;到2038年,新一代球员有望在世界杯实现小组出线。

育见新闻:您做出这个预测的具体依据是什么? 张路:关键依据是青少年足球人口的结构性变化。自2015年体教融合政策实施后,青少年参与人数显著增长。特别是2009-2010年龄段,据青训专业人员反馈,这是改革开放后参与人数最多、天赋条件最好的一批球员。根据运动员成长规律: 24-25岁进入成熟期(对应2034年世界杯) 29岁达到竞技巅峰(对应2038年世界杯) 因此,这批球员完全有能力在相应时间节点创造佳绩。但这里有个关键前提——发展路径绝不能跑偏。必须严格遵循足球发展规律和运动员成长规律,坚决杜绝投机取巧的“歪招”:有些地方总想着走捷径,搞年龄造假、数据造假这些短期行为,或者违背青少年发育特点强行拔高训练强度,这些都必须彻底杜绝。中国足球需要的是脚踏实地按照规律办事,让每个环节都经得起专业检验。 需要明确的是,2034年、2038年的阶段性突破只是起点而非终点。我们的终极目标有两个维度:竞技层面要向世界杯冠军发起冲击,社会层面要让足球真正成为全民参与的运动,在青少年教育、社区建设等领域发挥更大价值。 过去中国足球的问题在于战略方向模糊、体系构建残缺。现在需要的是系统性改革方案——从青训选材到职业联赛,从校园足球到社会足球,每个环节都要形成科学闭环。这个过程需要保持战略定力,但只要方向正确,中国足球必然能走出低谷,迎来真正的黄金时代。