- 首页

- >

- 正文

曾不被看好的湘超,凭什么让全网“真香”了?

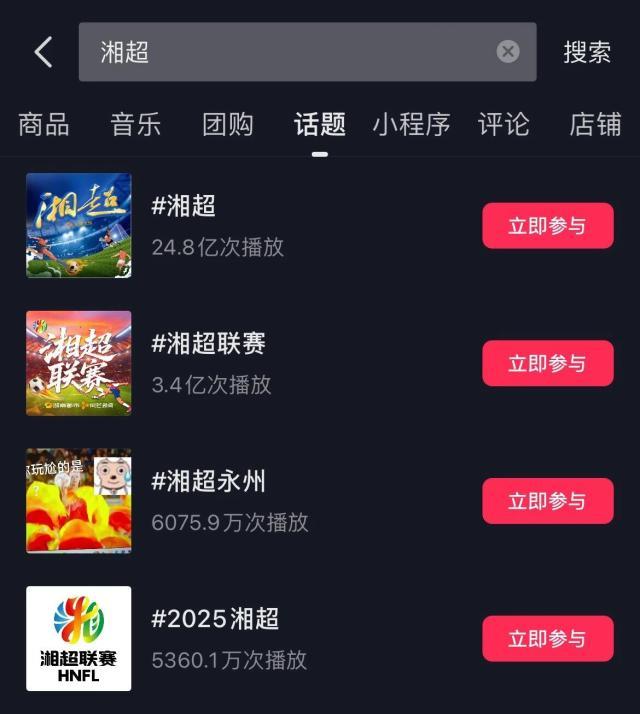

刚刚过去的周末,2025湘超常规赛第六轮战罢,多场对决精彩纷呈,话题热度不断攀升。

10月19日晚,“湘超联赛”第六轮张家界队主场迎战长沙队。湖南日报全媒体记者 郭立亮 摄

长沙队凭借12粒净胜球、16分总积分强势跃升积分榜榜首,常德队球员赵文荻以5粒进球的亮眼表现,占据射手榜头名。赛事渐入中程,这场扎根三湘大地的本土足球赛事,热度与声量持续走高。

抖音截图。

没有顶级球员加持,没有巨额资本堆砌,湘超究竟靠什么在一片“冷启动”中逆势而起,稳稳拿捏“流量密码”?

自嘲出圈,越“策”越鲜活

湖南方言中的“策”,有着调侃、逗趣、自嘲的多重意味。这种独特的幽默感,成了湘超“破圈”的第一把利器。

当“苏超”球迷都在喊“十三太保争‘南哥’”时,湖南13支球队组团“叫板”,毫不避讳地喊出“十三充电宝‘干长沙’”。

这句看似“大逆不道”的口号,让看戏的网友都“啧啧称奇”,调侃湖南是一座“对抗路省份”。

然而,就在大家期待一场轰轰烈烈的“内战”时,剧情却迎来“神反转”。

前几天,张家界和长沙两封书信一来一回,“约架”秒变“联谊”,“亲亲抱抱举高高”的画风把网友都给整不会了。

湘伴君只想感叹:不愧是脾气炸、性子善的湖南人,只要“毛被捋顺了”,伸出去50米的大刀也能收回来。

要说“策”得最有韵味的,还是永州。

眼见首次主场比赛马上要在体育场举行,但“历史悠久”的场馆实在“破破烂烂”,工地上的挖掘机还在“吭哧吭哧”赶工。一派“等米下锅”的景象,急煞了广大网友。

9月9日,还在进行提质改造的永州市体育场。雷中祥 摄(湖南图片库)

情急之下,永州球迷干脆“两手一摊”,自封“告花子”。

这种看似自贬的表达,恰恰戳中了当下网友对“真实不装”的审美偏好。没有豪门球队的架子,没有刻意营造的“强者人设”,反而让永州队的关注度水涨船高,从“没人看好”变成“全网撑腰”。

类似的“自黑式营销”,在湘超现场比比皆是——湘潭队胜率不高,就悠然接下“莲妹”昵称,坦言自己“上不得厅堂,但下得了厨房”,专心为球迷烹制“湘潭好菜”;怀化队主打“躺平式快乐”,不争不抢不出风头,反而收获了一波“佛系粉丝”;郴州队直接喊话:“长沙,来‘挖矿’咯!”这种“不怕被挖墙角”的豁达,让郴州在球迷的会心一笑中成功出圈……

湖南人的自嘲,不是自我贬低,不是消极认命,而是将弱势转化为特色的智慧。场地不完美就认“告花子”,赢球少就当“美食博主”,实力不济就玩“快乐足球”。正是这种“策得起”的自信,精准打在了网友的情绪“痒点”上,让湘超走出了一条自己的“花路”。

逆袭出彩,越“拼”越动人

如果说“策”文化是湘超的外在表情,那么“敢拼敢闯”就是湘超的内在风骨。

湘超起步时,“苏超”已凭借专业的运营成为现象级IP。姗姗来迟的湘超,最初只被看作一个“笨拙的模仿者”。

“别人越说我们不行,我们越要做出样子。”于是,“一身反骨”的湖南人,袖子一挥,说干就干。

赛事主办方没有盲目追求“大而全”,而是紧扣民间赛事的本质,主打“接地气、重参与”。

比如,针对球员大多是业余爱好者的特点,不设置过高的参赛门槛;赛程安排避开工作日,大多放在周末,方便球迷“追着赛事跑”;球队自带“拉拉队”“后勤组”,让赛事变成“全家总动员”。

9月7日晚湘超揭幕战,球迷激情呐喊助威。湖南日报全媒体记者 郭立亮 摄

因为没有思想包袱,湘超可以大胆尝试各种创新;因为没有传统束缚,湘超可以灵活适应复杂环境。这种逢山开路、务实进取的精神,是湘超能在短时间内扭转口碑的关键。

更令人称道的,还有湖南人善于“借势”的智慧。

当在大湾区的湖南人发出“请战”信号时,主办方精准捕捉这一情感共鸣点,国庆期间精心策划了邵阳、娄底两场回乡“省亲赛”。从比赛现场万人同唱《歌唱祖国》《故乡的云》,到户外广告牌上“岭南湖南都是故乡”的标语,一场赛事,不仅让湘超的影响力从湖南本土成功辐射至大湾区,更以乡土情谊为纽带,打出了一张直抵人心的“感情牌”。

眼下,恰逢湖南正举全省之力面向全球招才揽才,“迎老乡、回故乡、建家乡”的召唤饱含诚意与期许,而湘超恰好成为这一召唤的现成载体。

当“感情牌”打出温度与深度,当“故乡云”从心底的眷恋飘进可及的现实,当“走出去”的积累与“回故乡”的实干紧密相拥,湘超便不再只是一场足球赛事,更有望成为汇聚人才、资本与活力的强大磁场。

比如,大湾区湖南人队总负责人陈学思在接受采访时,就曾展望:“想探讨成立一个宝庆公益基金,免费资助有天赋的球员,让他们到广东、到国外、到更高水平的地方去见识更大的世界。”

远见生根,越“计”越扎实

“父母之爱子,则为之计深远。”这句古训所蕴含的智慧,而今在湘超的绿茵场上找到了回响。

为促进湖南青少年足球训练体系建设,湘超做出了一个硬性规定:每场比赛中,每队必须有不少于3名中学生球员上场。

湘伴君认为,这看似是规则,实则是远见。它“计”的不仅是球场上的一时胜负,更是湖南足球发展的根基与未来。

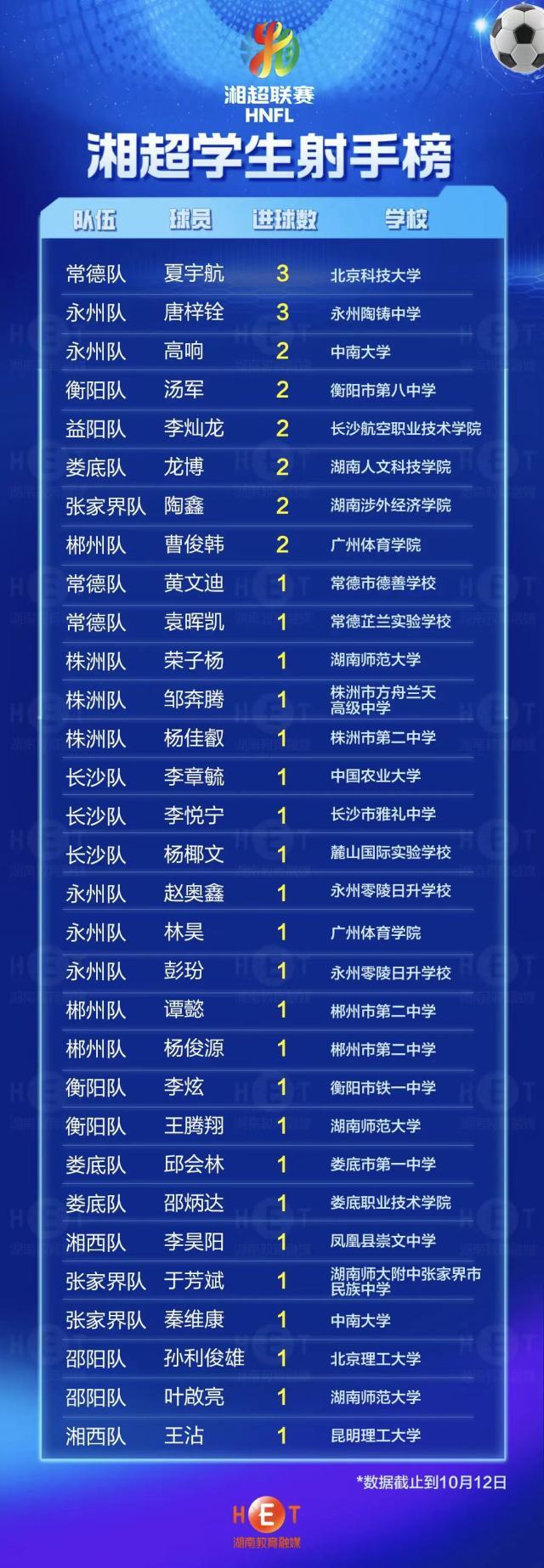

这一远见的成效,已由数据生动印证。湘超常规赛五轮战罢,“书包射手”以近半进球占比撑起进攻半边天:84粒总进球中,31名学生球员包办了41球,占比高达48.8%。具体来说,15名大学生轰入22球,16名中学生斩获19球。而常德队夏宇航和永州队唐梓铨,更是各进3球,并列学生射手榜榜首。

从湘超这片沃土出发,湖南校园足球在全国舞台上繁花满枝:全运会U18组男女双线挺进决赛阶段,麓山国际实验学校四夺全国校园足球冠军,长沙南雅中学女足问鼎全国五人制锦标赛,中南大学实现了沙滩足球三连冠。

湘超赛制的大胆创新,充分说明,一项赛事愿意为未来播种,青春必会报之以璀璨的荣光。

当然,湘超的远见,不能仅仅停留在足球竞技层面,还要向着打造“赛事-城市”共生体的方向努力。

贵州“村超”凭借全民参与的热度带动榕江旅游收入翻倍,江苏“苏超”让赛事举办地成为周末游热门目的地,这些案例都证明了 “赛事+文旅”的强大势能。湘超完全可以借鉴这一思路,将足球赛事与文旅资源深度绑定。

想象这样的场景:一个深秋的周末,数千名球迷为一场“长株潭德比”奔赴长沙。白天,漫步橘子洲头,品尝火宫殿小吃,体验文创市集;傍晚,涌入贺龙体育场,山呼海啸的呐喊声只为赛场上的胜负;终场哨响,人们转入解放西路的夜市,在人间烟火气里继续回味着赛场上的精彩瞬间……

当湘江夜色中的呐喊、臭豆腐的香气与少年球员的汗水,通过直播镜头传遍全国时,赛事便从“90分钟的竞技”延伸为“一趟深度的城市探索”,进而转化为“一个可观的经济新引擎”。