- 首页

- >

- 正文

接棒粤港澳,2029十六运会在“湘”见!

文/迭戈

当第十五届全运会的圣火在闭幕式上缓缓熄灭,一份来自中部的邀约随之递出。2029年,三湘四水接棒,迎接全运会70年来首次在中部省份落地的历史性一刻。

十五运已经画上句号,你大概也感受到了——这届全运会是真的热闹。

这届全运会,确实不一样。举办模式是一次彻底颠覆,首次由广东、香港、澳门三地联合承办,打破了传统“单一地域办赛”的惯例。穿越港珠澳大桥的全运会公路自行车赛,是十五运唯一一项直接联结三地的赛事,也是全运会历史上第一项跨境赛事。

这种举办方式上的转变,与区域发展战略的变化密切相关。早在2019年,《粤港澳大湾区发展规划纲要》就提出,共同推进大湾区体育事业和体育产业发展,联合打造一批国际性、区域性品牌赛事。支持体育产业发展的最新“31号文”也强调,要落实国家区域重大战略,推动京津冀、长三角、粤港澳大湾区等加强交流合作,建设区域体育产业带。

它意味着,全运会已经不再只是各地体育系统的考核标准,更被赋予了推动区域协调发展、承载区域重大战略的使命。在这样的背景下,粤港澳三地联合承办的十五运,成为了依托大型体育赛事促进区域协调发展的实践典范。

虽然官方赛事经济影响数据还没公布,但“经济账”早已算好。十五运会筹备期间,广东提出构建“体育+文旅+商业+科技”四维模型,计划将赛事流量转化为50亿元经济增量。依托大湾区的区位优势,本届全运会的赞助企业同样呈现多元化、跨区域特征:32家官方赞助企业中,有16家广东本土企业、2家港资企业、1家外资企业,注册地或总部在粤港澳大湾区的比例接近六成,这也反映出大湾区强大的经济整合能力。

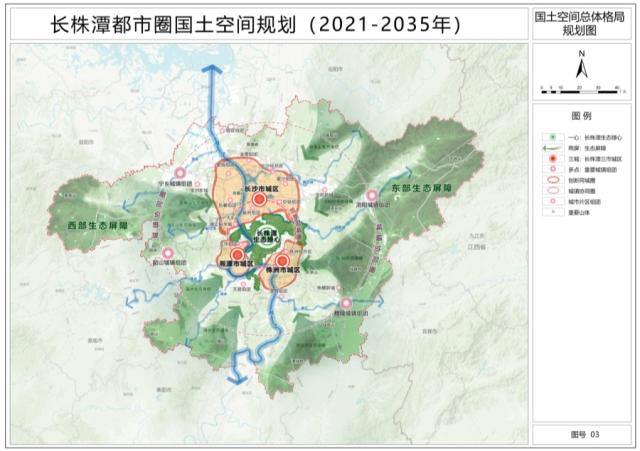

四年之后,全运会将由湖南接棒,以长株潭(长沙、株洲、湘潭)三个城市作为主赛区,同时比赛项目将分布在全省14个市州。2029年第十六届全运会,湖南将如何借助全运会的东风,推动体育产业升级、经济腾飞,塑造全新的城市个性?以怎样的姿态更好推动区域协调发展?我们不妨期待。

历史首次,全运会轮到中部省份登场

在大型综合性体育赛事中,全运会可以说是各省份都能有机会申办的顶级盛会。但回过头看过去几十年,从北京、上海,到广州、天津、陕西,再到由粤港澳三地联合举办的第十五届全运会,真正能把这场全国性盛会办起来的,几乎清一色是经济强省、体育大省。要接下全运会,不仅要有经济底子,更需要成熟的城市配套能力,综合实力必须足够强大,才能支撑起这一盛事。

具体到承办历史,从第一届全运会到第九届全运会,全运会的举办权基本被北京、上海、广东牢牢占据,北京作为政治与经济双重核心,上海、广东分别代表长三角和珠三角两大经济快速增长的区域,从十运会开始,全运会举办地开始向更多区域延伸,先后落地江苏、山东、辽宁、天津、陕西,直到今年,广东与港澳携手举办十五运会,也是全运会第三次在广东举行。

前十五届全运会的会徽。

如果把视角拉回申办过程,会发现全运会的举办权之争也越来越激烈。除了京沪粤,只有江苏、山东是“一次申办就成功”,其他省份往往要申办两次甚至更多,曾协办过七运会的四川先后四次申办全运会均未如愿,2019年,四川提出要“加快推进重大赛事活动申办和筹办”,还曾特别提到“申办第15届全运会”的目标。湖北今年初在政府工作报告也曾提出“将申办第16届全国运动会”。

湖南是第九个举办全运会的省份。从2009年开始,湖南3度申办全运会,5次将其写入政府工作报告,这次能够申办成功,也被媒体称为“十四载终圆全运梦”。这一届全运会还有一层特殊意义,将是全运会举办70年来第一次在中部省份举办。

当前的区域格局与发展节奏,让湖南处在一个恰逢其时的新阶段。近年来,湖南颇为重视高铁建设,成为全国第8个“市市通高铁”的省份。2022年初,长沙曾明确提出用五年时间打造“辐射全国的铁路枢纽”。作为国家中长期铁路网规划“八纵八横”铁路网渝厦通道的重要组成部分,长赣高铁启动建设后,与赣深高铁衔接,形成通往深圳的第二条快速通道。建设中的邵阳至永州高铁未来与广(州)清(远)永(州)高铁相连,湖南又多了一条抵达广州的通道。

湘粤之间本就人员来往密切,深圳发布曾发文称,深圳有1/6的外省人口是湖南人,被戏称为湖南的“第二省会”。这种情感连接在当下火爆的“湘超”上体现得淋漓尽致,“为1300万大湾区湖南人而战”的口号一出,在深圳的湖南人迅速集结“大湾区湖南人足球联队”出战湘超,在网上炸开了锅。也因此,在《湖南省对接粤港澳大湾区实施方案(2020—2025年)》中,湖南早早就把交通互联、大湾区产业承接、湘粤高铁经济带等内容摆在重要位置。

“高铁一响,黄金万两”,在实现资源快速流动、带动区域经济发展的期待下,很多东西自然开始加速。申办全运会的这些年里,湖南体育产业的体量与活力也在悄然变化。为补足大型赛事经验短板,湖南成功争取2024年第一届全国青少年三大球运动会、2027年第十三届全国少数民族传统体育运动会落地,为承办全运会提前练兵。面对大型体育设施的差距,总投资70亿元的长沙奥体中心2025年4月27日在长株潭几何中心正式破土动工。另一个“体育强省新地标”——湖南省体育训练基地和体育职院搬迁项目,也宣布于今年年底开工。

众所周知,湖南从来都拥有肥沃的体育土壤。“奥运湘军”在中国体育版图中分量十足,走出过熊倪、李小鹏、杨霞、刘璇等奥运冠军,也孕育出罗诗芳、张博恒等新一代“体育湘军”出圈。一提到长沙,大家就会提到贺龙体育场这块中国男足的“福地”,2017年,中国男足就是在长沙贺龙体育中心以1比0战胜韩国,扭转了世预赛的士气。2015年,重整旗鼓的中国男篮在长沙拿下亚锦赛冠军,再往前推,郴州更是中国女排早年的训练基地,是“女排精神”的基石与源头。

正因为有这样的底子,当体育与城市发展真正深度融合时,全运会在湖南举办所能爆发出来的能量才足够让人期待。

解锁新地标,全运会如何重塑湖南体育版图?

自1959年第一届全运会举办以来,这一全国性的体育盛事已走过66个年头,与其将它视为一项周期性的全国综合性运动会,不如说,全运会的功能早已超越体育范畴本身。借大赛来拉动群众体育人口,刺激运动消费,进而带动相关企业发展,推动运动新业态的兴起,成为新的使命所在。换句话说,举办全运会只是起点,它所激活的,是区域协同发展的动力,也是产业焕新的源源活水。

十五运是观察体育兴城的一扇窗口,“办赛就是办城市”在粤港澳大湾区有着生动诠释。与以往集中办赛不同,这届全运会赛区布局更为分散,核心逻辑是通过赛事分布进一步擦亮各城市“一城一品”的体育名片。我们也看到,原本散落在湾区各城市的优势赛事与基础设施,被十五运串联起来,汇聚成了一张覆盖广、类型多、能级突出的“湾区体育版图”。

广东珠海横琴国际网球中心,全运会网球比赛在这里举行。

拿承办十五运会网球各项赛事的珠海来讲,城市本身网球底蕴深厚,10年前引入WTA超级精英赛,近年来又承办过ATP250级别的珠海网球冠军赛和戴维斯杯等赛事。澳门同样如此。这里长期是WTT冠军赛的固定举办地,乒乓球成为这座城市的鲜明标签,十五运会乒乓球决赛期间,澳门美食节、第七十二届澳门格兰披治大赛车同期上演,一并将城市的体育氛围与节庆活力推向高潮。

这些案例也让“城市体育性格”变得具象起来。十五运期间,各个赛事办赛地都在寻找最贴合自身气质的发力点。在十五运广东赛区执委会举办的“城市体育性格”专题发布会上,佛山、韶关、河源、梅州、惠州、中山纷纷介绍各自“城市体育性格”,通过“体育+”,放大全运会赛事经济的带动效应,继续延展体育产业链条。

第十五届全国运动会滑板项目女子街式赛决赛在广东惠州举行,山东选手崔宸曦夺得金牌。

其中最具代表性的当属“滑板之城”惠州。凭借散布全城的泵道、滑板场与惠州体校的专业体系,这座华南城市成为全国青少年滑板爱好者的“起飞地”。借一块滑板撬动办赛、运动器材生意;更吸引大量企业聚集。目前,惠州已有500家体育装备制造企业扎根,正在形成时尚运动产业集群。

湖南同样拥有不少“体育个性”十分鲜明的城市。株洲“厂BA”篮球锦标赛从2023年开始举办,赛事前两届累计吸引上千万人次观赛,单日最高人流量突破28万,总计超400万人,而株洲市城区人口只有约130万。三年来,“厂BA”不仅成为株洲的一张名片,更融入“永不服输,锐意进取”的株洲工业精神,铸就了这座城市的鲜明底色。

“厂BA”决赛。

还有作为 “端午源头”“龙舟故里”的汨罗,龙舟文化本身就已融入城市血脉,近年来。聪明、实干的汨罗人将龙舟产业做成了闭环,从办赛到运动器材,从龙舟制造到文化传播,撬动大把商机,更形成涟漪效应。如今,汨罗已有20多家专业龙舟制造企业,借赛事带来的关注度,这里每年能产出近万条龙舟,年产值约2.5亿元,龙舟工艺和器材装备已销往全国乃至海外。

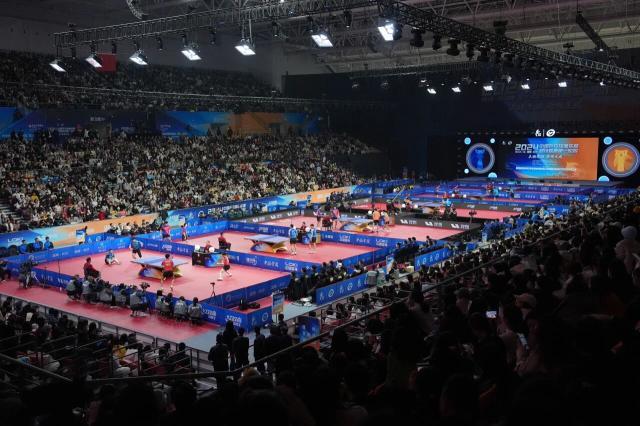

此外,乒乓球在长沙也有独特的发展轨迹和深厚历史渊源。早在1917—1918年,毛泽东在湖南第一师范学友会总务任上,就积极推动乒乓球活动,一度掀起“乒乓狂”。此后,乒乓球逐渐在全省推广开来。上世纪五六十年代,长沙街头巷尾已随处可见简易球桌,男女老少皆能挥拍上阵。去年,乒超联赛第一阶段比赛在长沙举行,5天比赛吸引7万人次现场观赛,总票房收入4000万元,综合经济影响达10.7亿元。

2024中国乒乓球俱乐部超级联赛第一阶段比赛在湖南长沙中南大学体育馆进行。

如果能找到与城市气质、产业基础高度契合的运动项目,再借助全运会这个国家级平台,把更多的目光、更多的参与者带进来,原本扎根民间的运动项目,就有可能变成更大的产业和市场。项目被放大、被升级,相关生态随之生长,城市也往往能在这个过程中迎来新的活力与高度。

从某种意义上说,全运会像是一束强光,把一座城市、一个区域原本分散的体育资源重新照亮、聚拢,再推向更大的公共视野。借力全运会,湖南进入了“蝶变”期。

十六运,湖南“整装”出发

以长沙、株洲、湘潭三市为主赛区的十六运,也标志着推动长株潭都市圈建设进入快车道的新起点。

从地图上看,长株潭三市沿湘江呈“品”字形分布,市中心两两相距不足50公里,得益于交通体系的持续完善与通信基础设施的不断升级,三城间的通达性显著提升,城市之间的日常联系也变得更加紧密。近年来,长株潭三市“半小时交通圈”已基本成型,长沙地铁6号线、长沙黄花国际机场T3航站楼等一批重大项目,都在紧锣密鼓推进。

文化和情感层面的融合更早发生。三市在方言、习俗、生活方式上高度接近,内部认同感强。早在2009年,长沙、株洲、湘潭便统一区号,全运会的到来,意味着长株潭都市圈一体化将按下“加速键”。

“全运会对湖南的意义是全方位的和长远性的。”湖南省体育局党组书记熊倪此前在采访时说,第十六届全运会以长株潭为主赛区的同时,还将覆盖更广区域,希望以此推动湖南各地体育场馆等基础设施提质改造,促进各地竞技体育场馆、全民健身服务设施等全面协调发展。

从现实基础来看,湖南体育事业在“十四五”期间已经展现出可观的增长潜力。2024年,按照“盘活存量和现有资源”要求,湖南省体育局共完成12个“口袋体育公园”改造,支持9个小型体育公园、1个小型全民健身中心建设,全省人均体育场地面积增至2.88平方米,较三年前增长1.02平方米。全省免费低收费开放公共体育场馆达到121家,受益人次超5300万。2024年,湖南共开展3500多场群体赛事活动,位列全国第八,参赛人数达到300多万人次,居全国第四位。

“办好一个会,提升一座城。”在这扇重要窗口下,湖南迎来走向舞台中央的契机。体育生命力在城市间流动、叠加、放大的生动图景,不仅在大湾区上演,四年之后在湖南一样值得期待。